【千年の法灯】

【東北地方 山形県 宝珠山 立石寺】

【元仁慈傳師】

【東北四寺回廊】

時間と空間を超えた1200年

1,200年前

円仁禅師は15歳で比叡山に登り、最澄禅師の弟子となった日本の僧侶です。彼は唐代に入唐した八人の僧侶のうちの一人でした。 838年、彼は短期間の「助言を求める僧侶」として唐王朝に入りました。何らかの理由で、彼は天台山で仏法を求めることができませんでした。中国へ帰る途中、強風に遭遇し、足止めされた。彼は五台山、長安などを旅し、地元の有名な教師から天台宗と密教を学びました。この時期、唐の武宗皇帝による「淮昌の廃仏毀釈」により還俗した。

帰国後、五台山で学んだ浄土宗の「五回念仏」を日本に持ち帰り、これが後の比叡山を起源とする浄土信仰に大きな影響を与えた。帰国後、円仁禅師は三代の天皇から相次いで崇敬され、空海に続いて再び日本政府と国民の間に密教ブームを巻き起こしました。唐代に円仁禅師が十年間に渡って仏法を修行したことは広く讃えられ、禅師の死後、清和天皇から慈覚禅師の諡号を賜りました。

円仁は下野国(現在の栃木県)に生まれました。 9歳で仏道に帰依し、比叡山延暦寺の最澄の弟子となった。 838年に中国に入り、五台山と長安で仏教を学んだ。帰国後、天台宗の三代目の僧侶となり、天台宗の振興に尽力した。彼は死後、朝廷から慈覚師と死後推挙された。円仁の東日本訪問に関する歴史的記録は定かではないが、関東・東北地方には円仁が創建あるいは再建したと伝えられる寺院が数多くある。寺伝によれば、瑞巌寺は828年に円仁寺、860年に六色寺、850年に浄源中尊寺と毛越寺、830年に嘉祥寺が創建されたと伝えられています。

ネットワーク:

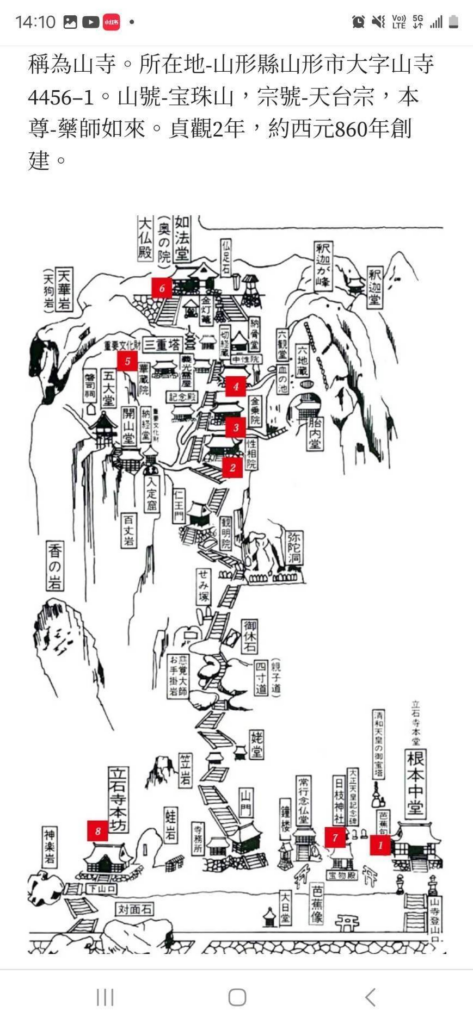

【山寺は山形県にあります。正式名称は宝珠山立石寺で、寺院全体が宝珠山の険しい断崖に沿って建てられていることから名付けられました。平安時代、慈覚上人は東北地方に仏教を広めることに尽力しました。 828年に松島に瑞巌寺を建立した後、860年に清和天皇の勅願により比叡山延暦寺の末寺となる山寺を建立した。鎌倉時代の最盛期には、その面積は100万平方メートルに及び、山上と麓に300以上の寺院が建ち並び、東北仏教の中心地となっていました。残念ながら、室町幕府末期の戦乱により完全に破壊され、江戸時代まで徐々に復興することはありませんでした。現在の山寺の面積は35万平方メートルで、日本の山岳仏教霊場の代表的存在であるばかりでなく、 】

約4か月前、私たちは家族旅行に行くことにしました。

妻が選んだDM北東アジア・東南アジアグループから選んで、

私はそれを気ままにちらっと見ました。

楽しそうな方を選びましたので、あまり考えずにこの日本北東部ツアーを選びました。

出発の1、2日前に、今回の旅で訪れる仏教寺院が2つあることを知っていたので、祀られている寺院は薬師如来ではないだろうと何気なく思っていました。

暇な時に投稿します。

この旅には山形の立石寺も含まれていることがわかりました。

松島瑞巌寺Googleで注意深く検索してください。

私はとても驚きました。これらの物語はとても感動的で、

世界遺産であるだけでなく、

千年もの間、一度も消えることなく灯り続ける山形立石寺の「常夜灯」を見学。

天台宗比叡山円仁覚師自ら彫った薬師如来。

世界に衝撃を与える物語。

2日目の旅程は宝珠山立石寺でした。

見学には約40分かかります。

山寺に関する関連情報を調べたので、

私は思いました。

この神聖な山岳リゾートは武当山のように大小さまざまな建物や宮殿があり、武当山の金峰には永遠の法灯もあります。

立石寺は現在、35万平方メートルの面積を誇ります。寺院全体は宝珠山の険しい断崖に沿って建てられています。山全体を歩くには少なくとも2時間はかかるので、私は心堂の薬師如来にだけ参拝することにしました。

本堂は本堂です。

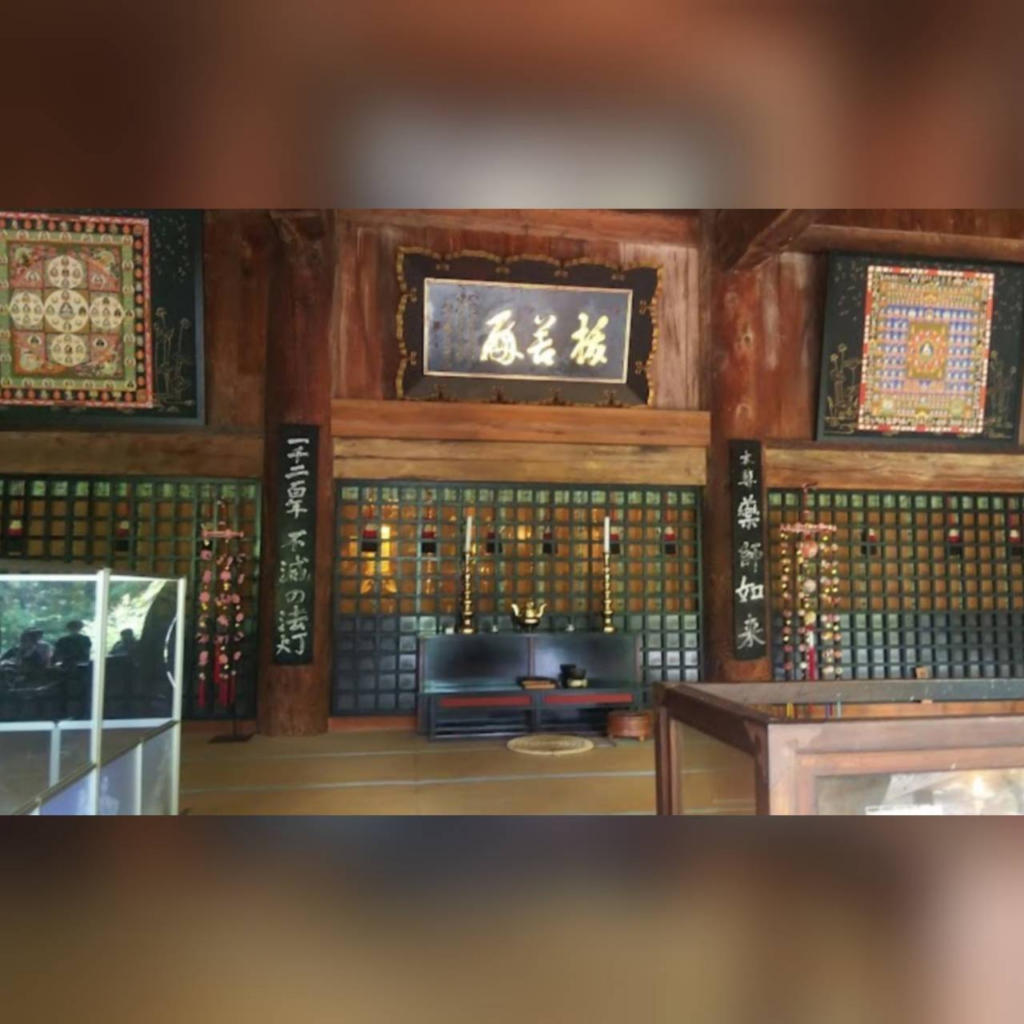

まず最初にやってきたのは、1356年に山形城の初代城主によって再建された根本中堂です。日本最古のブナ材の建築物です。

本堂には慈覚大師自らが作ったと伝えられる木造の薬師如来像が安置されている。

そして比叡山の「千年不滅」法灯!

2日目の旅程には宝珠山立石寺が含まれていました。初日の夜、たまたま鶴岡駅近くにある台湾のPXマートのようなスーパーマーケットに行きました。

売られている花束を見たとき、

私はすぐに薬師如来に捧げる花を買おうと思いつきました。

ツアーガイドさんに電話して大丈夫か確認し、大丈夫だと確認した後、ひまわりの花束を購入しました。実際に見てから、ツアーガイドさんは花束が大きすぎるかもしれないと言いました。

2日目は、山形県の立石寺本金剛中堂に到着しました。線香をあげ参拝した後、約20人がガイドに続いて他の神社や分霊堂を参拝した。

本堂には慈覚大師自らが作ったと伝えられる木造の薬師如来像が安置されている。

そして比叡山の「千年不滅」法灯!

ネットワークベーシックホール

山寺の本堂である根根中堂の奥の院を、何百年もの間、永遠の法灯が優しく照らし続けています。基本的な中心

宝珠山の麓に位置し、寺の頂上に向かう際に最初に目にする建物です。山寺は延暦寺の別院です。

六寺は京都府と滋賀県にまたがる天台宗の総本山(本山:宗派の総本山、拠点)です。

比叡山。本堂には薬師如来が祀られています。

根根中堂は山寺で最も古い建物の一つで、国の重要文化財に指定されています。もともとは円仁という僧侶によって建立されました。

(794年 – 864年)山寺創建後の860年に建立された。 1356年、山形城

かつての城主である佐波兼良(1329-1379)が寺の本堂を再建しました。再建された本堂は

日本最古のブナ材の建築物で、中国発祥の「入母屋造り」の広い屋根を持つ平屋建てのお堂です。

寄棟屋根は仏教建築でよく見られます。

根本中堂の内殿は通常公開されており、中央の両開きの社殿には木造の薬師如来像が安置されています。この彫刻

この像は円仁僧自身が彫ったと言われており、50年に一度だけ公開されます。神社の両側には日光菩薩像がある。

そして、薬師如来を守る十二人の夜叉将軍に囲まれた月光菩薩像。

神社の前には「永遠の法灯」と呼ばれる神聖な仏灯があります。山寺の創建を記念して円仁上人が持ってきた

聖なるランプがここに運ばれました。何世紀にもわたり、山寺と延暦寺の灯りは異なる時期に消されてきましたが、そのたびに寺院は

ある寺院の明かりが消えると、僧侶たちは別の寺院の明かりで再び灯しました。両寺院の共同の努力により、

この炎は1,200年以上燃え続けています。

内殿の右上隅には智慧の仏である文殊菩薩の像が安置されています。もともとは「文殊堂」と呼ばれる特別な堂内に安置されていました。

火災後、現本堂に移築された。左隅には四天王の一人であり重要な軍神である多聞天が立っています。

王(毘沙門天像)

私は一人で正面玄関のポーチまで歩いて行きました。

私は二人のアチャリャに片言の英語で花を捧げてもいいか尋ねました。

彼らのうちの一人が、ひまわりがちょうど入るくらいの大きさの大きな金属製の花瓶を取り出し、本堂の薬師如来の前に置きました。

図に示すように、

左の連句は「本仏、薬師如来」

右の連句は、「法灯は1200年間消えなかった」です。

しかし、薬師如来との間には格子壁があり、ここで薬師如来を拝み、真言を唱えるのです。

左右には大きな金色の曼荼羅が描かれています。

その後、偶然、少額のお金を払えば一番奥の中庭を見学できることに気づき、とても嬉しくなりました。

神社には薬師如来が祀られており、50年に一度開帳される。

神社の前には「永遠の法灯」と呼ばれる神聖な仏灯があります。

本尊の両側には二つの灯籠が立っています。天台宗の総本山、比叡山延暦寺で1958年に灯された灯籠で、1200年間一度も消えたことがなかった。千年も消えない灯りを見るのは本当に感動的ですね〜

天皇の木製の額も展示されています。その後、文献により、この寺は清和天皇によって860年に創建されたことが判明しました。

内殿の右上隅には智慧の仏である文殊菩薩の像が安置されています。

左隅には、四天王の一人で重要な戦争の神である毘沙門天の像が立っています。

その時はそれが文殊菩薩だとは知らなかったが、

後になって、その本文を調べてみると、『薬師如来経』の中で文殊菩薩が薬師如来に法を求めたと分かりました。

元仁覚慈法師も、ある時期五台山に滞在しました。

しばらく中庭で礼拝した後、外に出て中庭に戻りました。当時、そこで参拝していた観光客は私だけでした。

お寺の外では大雨が降っていたのですが、傘を持ってきませんでした。大雨のため、お寺の堂の外には誰もいませんでした。もう少し長く滞在して雨が止むのを待ちたかった。

その時、電話が鳴った。

大雨のため、ほとんどの人がすでにツアーバスに戻っていたので、私たちは早めに出発し、雨の中を走ってツアーバスに戻らなければなりませんでした。

後になって、家には薬師如来の他に文殊菩薩と毘沙門天もいたことを思い出しました。

すべてがうまくいっていることにただ感謝しましょう。

千年も消えない灯りを見るのは本当に感動的ですね〜

花を供え、仏を拝む功徳は、法界の一切の衆生と集団内の同胞の仏友に捧げられます。